最上三十三観音巡礼とは

最上札所の始まりは室町時代、開創からおよそ580年の歴史があるという。私たちが何気なく「観音さま」と呼んでいるのは、

巡礼旅のお供

本格的な巡礼装束でなくても大丈夫だが、普段着でお参りする際でも観音様への敬意・礼儀として、ろうそく、線香、数珠は持ち歩きたいもの。仏具店のほか近年は雑貨店などでも取り扱っている。

ろうそく・線香・数珠

ろうそくは奥から1本、線香は中心から3本を供えるのが作法だが、札所によっては失火防止のため、灯明が禁止されている場合もあるのでその指示に従うこと。また火を灯した際は必ず消してから帰ること。

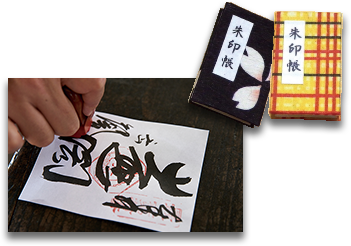

ご朱印帳

参拝の証となる御朱印だが、専用のご朱印帳があれば旅の記念になるほか、帰宅後も仏様を身近に感じられるとして近年人気を集めている。志納金を収める場合は100円玉を多く持ち歩くと重宝する。

おいずり

巡礼を行うものが着物の上に羽織る衣で両親のある者は中央を赤、片親なら青、いなければ三幅とも白の白衣を用意し、背の正面に「南無大慈大悲観世音菩薩」と書き、右に生年月日、同行二人、左に住所氏名を記す。

心に携えたい巡礼の作法

資料/最上三十三観音札所別当会公式HPより

-

霊場へ入ったら、まず水屋で口をすすぎ、手を洗う。

-

鐘楼 で鐘をつく。

(自由につけるところのみ。参拝後は戻り鐘になるので絶対つかない)

-

本堂向拝 で所定の箱に納札 、写経 を納める。

-

お

灯明 、線香、そして賽銭 をあげる。

-

ご本尊を念じ、合掌し

読経 。

(心経、観音経、十句 観音経、本尊名号、回向文 など)

-

納経所 で所定の納経料を支払い、納経帖、軸、おいずりなどに納経朱印をしてもらう。

-

巡拝 中いやなこと、苦しいこと、くやしいこと、悲しいことなどいろいろあるが、これはすべて観世音 のはからいと感じ、ひたすら合掌の気持で有難く受けること。また同行はもとより、道中行き合う人にも親切にする。